كان يُقال دائماً في الأروقة الأكاديميّة، والثقافيّة، والبحثيّة، أنّ الذاكرة الشفهيّة والمكتوبة هي معبر الأجيال إلى التاريخ، وتزامناً مع ذكرى النكبة الفلسطينيّة الـ75، نسلط الضوء على أحد هذه النماذج التي تشكّل مرجعاً هاماً للتعرّف على حكايا وقصص الأجداد قبل وبعد جريمة التهجير القسري في العام 1948 من القرى والبلدات والمدن الفلسطينيّة، وخاصّة أطباع وروايات ومهن هؤلاء الفلسطينيين الذين أخرجوا عنوةً من البلاد وتشتّتوا في منافي الدُنيا.

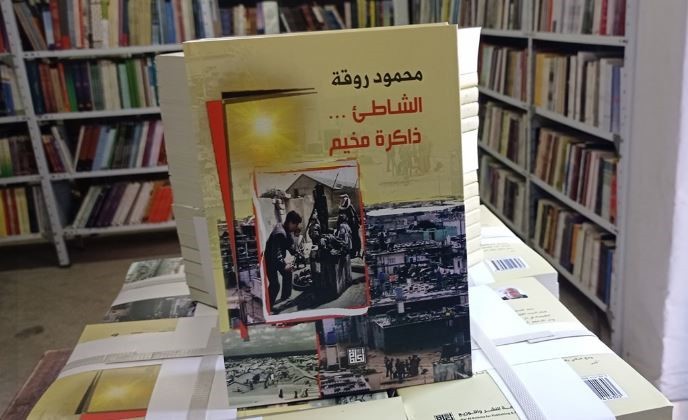

"الشاطئ.. ذاكرة مُخيّم" هو كتابٌ أعدّه اللاجئ والكاتب الفلسطيني محمود روقة على مدار سنواتٍ عدّة، إذ سلّط من خلاله الضوء على السير الذاتيّة لعددٍ من الأجداد اللاجئين إلى مُخيّم الشاطئ غرب مدينة غزّة، وعمل على تأريخ ذكريات ما قبل النكبة وصولاً إلى النكبة وما بعدِها، متجولاً في ذاكرة الكِبار المهجّرين حفظاً منه لهذا التاريخ المُحارَب في ظل الهجمة الممنهجة على التاريخ والثقافة الفلسطينيّة وخاصّة المتعلّقة بنكبة الشعب الفلسطيني وفصول معاناته.

الكاتب محمود عبد محمود روقة، ينتمي لقرية جورة عسقلان، التي هُجر والداه وعائلته منها في إبان النكبة عام 1948م، وولد هو في مُخيّم الشاطئ في تموز/ يوليو 1958م، وفيه تلقّى تعليمه الابتدائي والإعدادي، ومن ثم تلقّى تعليمه الثانوي في مدرسة فلسطين، واتجه عام 1979م لتشيكوسلوفاكيا لدراسة الطب، إلّا أنّه ولأسبابٍ صحيّة تركها في السنة الرابعة، لكنّه ظل في تشيكوسلوفاكيا وحصل عام 1990م على دبلوم في العلوم السياسيّة، ثم ماجستير إعلام صحافة تلفزيونيّة في العام 1998م.

قصة كتاب" الشاطئ ذاكرة مخيم

يروي الكاتب روقة سر كتابه الذي قوبل بترحيبٍ كبيرٍ خاصّة من أهالي مُخيّم الشاطئ، يقول لـ بوابة اللاجئين الفلسطينيين: نشأت وترعرعت في مُخيّم الشاطئ، ومنه سافرت لتشيكوسلوفاكيا (العاصمة براغ) للدراسة، وعندما عدت من رحلتي فوجئت بأنّ أحد الكِبار في حارتنا واسمه أبو دُنيا (خليل مطر) لأنه رُزق بالبنات أولاً، ثم في العام 1971م رُزق بابنه الأوّل فأصبح اسمه أبو محمد، أنّه ما زال حياً يُرزق، وأذكر يوم جاءه طفله محمد عمّ الفرح على جميع أهالي المُخيّم، وكانت لي مع هذا الرجل قصة معيّنة كنت أتذكرها كثيراً في الغُربة. القصة هي أنّنا عندما كنّا أطفالاً في المُخيّم نذهب لمساعدته في الدكان (محل فلافل وحلويات ومثلجات) وكأنّنا أولاده..

يُتابع روقة حديثه عن قصته مع أبو دُنيا: كان من مواليد قرية يبنا في العام 1933م، في أيّام البلاد كان يعمل في الكُبانيات (معسكرات الجيش الإنجليزي) وكان يُتقن إلى حدٍ ما اللغة الإنجليزيّة، فكان يختبرنا فيها على الدوام، فيطلب من الأطفال أن يُعيدوا وراءه أسماء الأشياء كالطاولة والكرسي باللغة الإنجليزية، وكان من نصيبي أن أقول كلمة "تشيكوسلوفاكيا" فكانت صعبة عليّ جداً، لكن المفارقة وكأن أبو دُنيا استشرف مستقبلي وشاء القدر أن تتوقف جامعات مصر عن قبولنا، فذهبت لتشيكوسلوفاكيا للدراسة، وكنت أتذكّره دائماً وأقول لقد اختبرني أبو دُنيا باسمها، وأنا اليوم أدرس بها وأتقن لغتها، وكنت أحدث نفسي بأنني عندما أعود إلى غزّة سأختبره باسمها الحالي "تشيسكوسلوفينسكو" وهو أصعب من سابقه، وفعلاً عدت في العام 1981م كزيارة وذهبت لزيارته وذكرته بتلك الواقعة، وقلت له ما رأيك أن أتحدّث أمامك اللغة التشيكية فضحك وضحكنا.

أسلوب سردي سهل ممتنع..

يُضيف روقة: عندما عدت في عام 1995م لقطاع، رأيته مجدداً، وقبل عدّة سنوات قرّرت أن أسرد هذه القصة، فكتبت "قصتي مع أبو دُنيا" ونشرتها على صفحتي في موقع "فيسبوك" وأُعجب الأصدقاء بها، وطلبوا مني أن أستمر في الكتابة عن شخصيات أخرى من المُخيّم، مما شكّل لي حافزاً كبيراً للكتابة عن عدّة شخصيات ممن كنّا نعرفهم في طفولتنا، وممن كنت أسمع بعض القصص عنهم، فمن هنا جاء الدافع والحافز لولادة هذا الكتاب "الشاطئ.. ذاكرة مُخيّم"، إذ وثّقت من خلاله 72 شخصيّة من المُخيّم ومن تخصصاتٍ ومهنٍ مختلفة ساهمت في رسم حياة المُخيّم، فمثلاً كتبت عن صانع القوارب، وصانع السلال، والمزارع، وصيّاد السمك، والتاجر، والمكوجي، والنجّار، وسائق السيارة، وبائع الفلافل، والحلواني، وصاحب البقّالة، وطبيب الأسنان، والحلاق، والمُصوّراتي، وإمام الجامع، والمدرّس، وصانع الحجارة (الطوب)، والمختار، والحكيم الصحي، والقابلة، وخيَّاطة الثوب الفلاحي، والكثير من المهن التي كانت في المُخيّم.

أمّا عن الأسلوب الذي اتبعه روقة في جمع معلومات وقصص هؤلاء اللاجئين، يوضّح: تعمّدت الكتابة بأسلوب "السهل الممتنع" حتى يفهم القصص كل الأجيال ومن الكبار والصغار، وكنت أتوجه بشكلٍ مباشر إلى الشخصية التي أريد الكتابة عنها، وأتتبعها من خلال الحديث عنها باستفاضة، والأهم أنّني كنت أربط الشخصية بمكان ولادتها الأصلي ودائماً كنت أكرّر مع كل شخص عبارة (كانت صرخته الأولى في بيت من بيوت قرية كذا قضاء مدينة كذا)، والمميّز أيضاً أنّني سلّطت الضوء على نماذج للمرأة في المُخيّم، جميعهن ومن بينهن والدتي عشن طفولتهن وزهرة شبابهن في البلاد قبل النكبة، وثلاثة منهن عملن بالقِبالة (داية) وهن: الحاجة دلال العرابيد مواليد قرية هربيا في العام 1920م، والحاجة ظريفة أبو جياب مواليد قرية الجورة في العام 1917م، والحاجة منظومة النجار مواليد قرية حمامة في العام 1917م، والست فتحية نصار (حمدونة) مواليد مدينة يافا في العام 1937م، ووالدتي الحاجة صالحة روقة مواليد قرية الجورة في العام 1919م.

واقع المُخيّم البائس تحوّل إلى حافزٍ للإبداع والتفوّق والنضال

يقول الشاعر والناقد الأدبي د. عاطف أبو حمادة في تقديمه للكتاب: يرصد الكتاب التفاصيل الدقيقة للعلاقات الإنسانيّة والاجتماعيّة لأبناء المُخيّم، والمفاصل الوطنيّة والتاريخيّة التي استطاعت الربط بين الحاضر والماضي وخلق مخزون من الذكريات يحركه واقع المُخيّم البائس والحنين إلى ذكريات الماضي في وطنٍ سليبٍ تبعثّر أهله في المنافي القريبة والبعيدة، وتحقق ذلك من خلال مجموعة من الشخصيات المتنوّعة استطاعت أن تمنح سكّان المُخيّم قدرة على التعايش مع الظروف القاهرة التي مرَّ بها اللاجئ الفلسطيني ثم حوَّلها إلى حافزٍ للإبداع والتفوّق والنضال من خلال التعاون والعطاء والتضحية، وهي بذلك جعلت من سكّان المُخيّم أسرةً واحدة تجلّت وحدتها عبر الأحداث التاريخيّة الكبرى التي مرّت على الشعب الفلسطيني كالاحتلال والانتفاضة وذلك بالتعاون مع مجتمع القرية والمدينة والشعوب العربيّة.

وبحسب أبو حمادة، فقد استطاع الكاتب أن يجعل من هذا الكتاب مرآة يرى ابن المُخيّم الفلسطيني فيها نفسه وامتداداته من السلف إلى الخلف عبر مقاومته لكل مراحل الاحتلال البريطاني والصهيوني وما جلبا من معاناة وويلات على الشعب الفلسطيني، كما أنّه بأسلوبه العذب البسيط المشحون بالذكريات والأحاسيس ومزجه بين المشاعر الإنسانيّة والوطنيّة والإبداعيّة استطاع أن يجعل من اللاجئ الفلسطيني، أينما وجد، قادراً على رؤية ذاته متجولاً بين السطور ومحركاً لكثير من الأحداث والأمور التي شكَّلت ذاكرة حية لشعب مازال متمسكاً بحقه في العودة، واستطاع الكاتب أن يجسد عملية التحوّل التي أبدعها المُخيّم في الخروج من حالة التجمّع إلى حالة المجتمع التي أبدعها سكّانه من خلال هذه الرموز الإنسانيّة والوطنيّة المضيئة التي رصدها الكاتب هي وما أنجبته من كفاءات.

قصّة الست فتحية...

اخترنا من ضمن عشرات القصص التي طالعنا عليها الكاتب روقة، قصّة الست فتحية سيد نصّار (حمدونة)، وهي مؤسّسِة ومديرة "روضة الست فتحية"، يقول عنها الكاتب: كان لها دور مهم في تعليم أطفال مُخيّم الشاطئ الحروف الهجائية الأولى، وعرّفها أطفال وكِبار المُخيّم على مدى أجيال متعاقبة "بالست فتحية"، اسمها جاب كل البيوت وكل شارع وزقاق، الصغير قبل الكبير من أهل مُخيّم الشاطئ، فوُلِدَتْ صاحبتنا في حي المنشية في "يافا" بالعام 1937م، ووالدها "سيد درويش نصار"، والدتها "رئيسة أبو سمعان" من قرية حمامة، وأخواتها "جميلة، لطيفة ومريم"، وبعد أن استشرست العصابات الصهيونية بدعم من بريطانيا العظمى على فلسطين بحربها على المدن والقرى الفلسطينية، والهجرة القسرية في العام 1948 دفعت أسرة "سيد درويش" لشد الرحال مع الكثير من الأسر اليافوية باتجاه غزة جنوباً، فحطّت الأسرة في خيمة بمُخيّم الجميزات (منطقة مركز العباس حالياً)، وكان لها خيمة أخرى اتخذت منها الفتاة "فتحية" كُتَّاباً لتُعلم الأطفال الحروف الهجائية الأولى وما تيسر من قصار السور وأعداد الحساب الأولى، وذلك بعد أن تعلّمت في يافا القراءة والكتابة والحساب، ومع أنّها أنهت الصف السادس آنذاك، ما جعل منها مُدرّسة بعد اللجوء القسري، وكان عمرها لا يتجاوز أحد عشر عاماً.

ويروي روقة بقيّة قصّة الست فتحية: كان يحظى والدها ببيتٍ من بيوت مُخيّم الشاطئ القرميدية في بلوك A، الذي أنشأته وكالة "أونروا" مع غرفتين وفناء خاص بالمدرسة الصغيرة التي واصلت بها الفتاة "فتحية" تعليمها للأطفال والصفوف الأولى في بداية العام 1951م، تحت اسم "مدرسة الإحسان" إلى أن فتحت "أونروا" مدارسها الابتدائية والإعدادية للاجئين، فتحوّلت مدرسة الإحسان في العام 1953م إلى "روضة الإحسان" لإعداد الطفل قبل دخوله الصف الأول الابتدائي وتزداد صفوف الروضة، وتكون الست فتحية مديرتها، ويساعدها في التدريس كل من (مُدرسة من عائلة الشرقاوي، وهيجر عبد الباري، مُدرسة من عائلة جهير، ونجاح، وأمين الفالح، وليلى أبو عيطة... وغيرهن)، حيث كانت الروضة مشتركة للذكور والإناث، وفي عام 1965 تزوجت "فتحية" من الشاب المجدلاوي "يوسف عطية محمود حمدونة" الذي كان موظفاً في البريد الحكومي بغزة، فأنجبا سيد ووسام، وكانت الست فتحية تمتاز بشخصيتها القوية وعقلها ولباقتها وإدارتها الفذة، وتجيد إلى جانب اللغة العربية اللغات الانجليزية والفرنسية والعبرية، الأمر الذي ساعدها في نسج علاقات مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية، وكان له تأثير على تقدم وإبراز الروضة لتغدو معلماً رئيساً، وكانت الروضة مزودة بالمراجيح وملعب كرة القدم وألعاب أخرى بمستوى ألعاب الطفولة، ولم تكن إعاقتها وطرفها الصناعي لساقها اليسرى عائقاً أمام طموحها ونجاحها في رسالتها التعليميّة، وكانت قد بُترت ساقها اليسرى من فوق الركبة بسبب حادث تعرضت له في طفولتها في مدينه يافا.

"لقد تعلّم في روضة الاحسان التي تُديرها الست فتحية الآلاف من الأطفال، الذين تأسّسوا على مقاعد الروضة، نموا وكبروا وشقوا طريقهم في الحياة، فكان منهم المدرس والطبيب والمهندس والكيميائي والفنان والمدير والوزير والعامل الفني والفدائي الثوري، حيث كان توقيع الست فتحية على شهادات الخبرة معترفاً به لدى الكثير من المؤسّسات الوطنيّة والعربيّة في الخارج، لقد كانت علماً يرفرف على كل بيوت المُخيّم"، يقول روقة ويستذكر هُنا أناشيد وأغاني الروضة التي كان يردّدها أطفال المُخيّم في كل صباح:

أغنية تحية الصباح: ست فتحية يا عيوني.. ياللي لابسة الكموني.. لما تدخل على الصف.. زي الأم الحنونة.

أمّا أغنية الزهرة فكانت تقول: زهرة حلوه في ايدي.. يا تُرى لمن أهديها.. لمعلمتي راح أهديها.. علشان تشم فيها.

أجواء الانتفاضة الشعبيّة في العام 1987م وظروف الاضرابات ومنع التجوّل والإغلاق الذي كانت تفرضه قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على مُخيّمات ومدن قطاع غزّة، أثر على الروضة التي لم تسلم من بطش الاحتلال، حيث أمر بإغلاقها، الأمر الذي أثر سلباً على الحالة النفسية للست فتحية، وجلست في بيتها لمساعدة أولادها وتربية أحفادها، ويؤكّد روقة أنّها أدت رسالتها في الحياة، إلى أن رحلت عن عالمنا يوم 30/7/2001م.

ذكرياتي مع كرت "الطُعمة"

وإلى جانب القصص التي وثّقها الكاتب روقة، دوّن ذكرياته في المُخيّم، فيروي لموقعنا قصّته مع "الطُعمة"، يقول: الطُعمة هي (بيت الطعام) في كل مُخيّم من المُخيّمات التي أقامتها وكالة "أونروا" في قطاع غزة بداية خمسينيات القرن الماضي، وربما كان هناك أكثر من طُعمة في المُخيّم الواحد، وأذكر أنّ واحدة كانت في مُخيّم الشاطئ الجنوبي بجوار نادي الشاطئ والمكتب الصحي ومكاتب ومركز التموين التابعة لوكالة "أونروا" الخاصّة بمُخيّم الشاطئ، وطُعمة ثانية في بداية المُخيّم الشمالي بعد "دحلة" أبو عاصي من أرض "البلاخية" أو ما كانت تُسمى بساحة الشوا قبل مدرسة الشاطئ الشمالية، والتي كانت تسمى بين العامة بمدرسة "أبو عاصي" نسبة لمديرها الأول مصطفى أبو عاصي حيث كانت مدارس الوكالة تُعرّف بين العامة باسم مديرها أكثر من اسمها الرسمي، وهذه الطُعمات ضمن البرنامج الغذائي لأطفال اللاجئين في المُخيّمات، فكانت تُقدم وجبات الطعام يومياً للأطفال والتلاميذ الذين يبدو عليهم ضعف البنية الجسدية وسوء التغذية.

ويُكمل الكاتب روقة: كانت تأتي لجنة من مكتب الوكالة تزور مدارسها وتختار التلاميذ الضعاف جسدياً ويمنحونهم بطاقة التغذية - كرت الطُعمة -، وكنّا نفرح كأطفالٍ صِغار إذا ما كان من نصيبنا كرت الطُعمة، وكنا نذهب في فترة الغداء إلى الطُعمة لنأكل ونعود إلى المدرسة في فترة الإدارة المصرية قبل زمن الاحتلال لقطاع غزة في عام 1967، وبعدها ألغت الوكالة فترة الغداء، وصرنا نذهب إلى الطعمة بعد انتهاء اليوم الدراسي، قبل صلاة الظهر، إذ كنا نسرع الخُطى أو نجري جرياً لنلحق بالطُعمة، وكانت توزع بطاقات الطُعمة أيضاً على عائلات المُخيّم التي فيها أطفال يظهر عليهم سوء التغذية وتبدو أجسادهم ضعيفة، وأذكر أنّ أكلات ووجبات الطُعمة لم تكن بالسيئة، بل كانت دسمة ولذيذة، ولكن حبات زيت السمك التي كانت تُدفن فيها وتُقرش بين أسناننا هي ما يجعلنا نستاءُ منها، إذ كنّا لا نعرف القيمة الغذائيّة لزيت السمك، مع غياب التثقيف الغذائي وتحضيرنا مُسبقاً لهذا الأمر أو ذاك، ولذا كان الواحد منا يُفتش في صحن الأكل كي يصيد حبات زيت السمك الصغيرة تلك ليُلقي بها سلة المهملات، وكنّا نفرحُ إذا احتوت الوجبات على قطع اللحمة "شقف" أو "كُفتة" أو البيض، وكانت وجبات الفاصوليا والسبانخ والفول الأخضر والمجدّرة وبجانبها اللبن والعدس بجانبها رغيف الخبز مقطعاً أرباعاً والأرز هي الأكثر وفرة، وكنّا نترك بعض أرباع رغيف الخبز لا نأكلها لنخرج بها ونستبدلها بصحن صغير من المهلبية أو ما كنا نعرفها بـ"الإيما" وفي وقتنا الحاضر تُعرف بـ"الكستر" من النسوة اللاتي يجلسن أمام الطُعمة، فنعطيهن أرباع الخبز ونأخذ صحن "الإيما".

وللمفارقة، فإنّ روقة الطفل في ذلك الوقت لم يحظَ "بكرت الطعمة"، يتوقّع روقة خلال حديثه: أنّ اللجنة المختصة كانت ترانه بصحةٍ وعافية فلا تمنحه بطاقة التغذية، لكنه كان يتسلل في الطابور ويحصل على توصية من الموظّف الذي كان يضع اشارة على كرت الطُعمة، والذي كان على معرفة مع العائلة وهو العم "أبو اسماعيل عليان" رحمه الله، حيث كان نسيب العائلة، وكان يُشير للعامل الذي يُراقب الطابور أو ذاك الذي يجهّز صحون الوجبات بمنحه وجبة كبقية الأطفال، فيتناولها فرِحاً ويجلس مع أقرانه على المقعد في الصالة الكبيرة لأكل ما جادت به وكالة "أونروا" في ذاك اليوم الذي فاز به بالدخول إلى الطُعمة.

لصوص الليل سرقوا أرضنا..

وبالعودة إلى الكتاب وأهميّته، يُشير روقة إلى أنّ الكتاب عمليّة توثيقيّة للشخصيّات التي بنت المُخيّم وجعلته مصنعاً حقيقياً للطاقات رغم أجواء النكبة والهجرة والتشرّد، إلّا أنّهم نبتوا من جديد بين أزقّة المُخيّم، كما جاء الكتاب على توثيق جزء من التاريخ للقرى الفلسطينيّة المهجّرة، وتطرق إلى الانتداب البريطاني والغزو الصهيونيّ وما فعلته عصاباته التي تشكّلت لطرد الفلسطيني من أرضه، والشخصيّات التي ناضلت ضد كل هذا العدوان والنكبة التي ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا بفعل وجود هذا الكيان على أرض فلسطين الذي سرق وسلب حق وأرض الفلسطينيين الأصليين ومنحها لـ"لصوص الليل" الذين جاء بهم عبر السفن من أوروبا بمُساعدة مباشرة من بريطانيا.

ويرى روقة أنّ هناك مسؤوليّة كبيرة تقع على عاتق المؤسّسات الرسميّة والثقافيّة والتعليميّة من أجل حماية هذا التاريخ الشفوي ورصده وتوثيقه وحفظ هذه الذاكرة وحمايتها لنقف سداً منيعاً ونمنع تحقّق مقولة قادة الاستعمار حينما راهنوا على أنّ "الكبار يموتون والصغار ينسون". اليوم نعيش في ذكرى النكبة المستمرة منذ 75 عاماً، لذلك نحن لا نحيي النكبة بل نحيي ذكراها لمن؟ للأجيال الحاليّة حتى ينقلوها للأجيال القادمة حفاظاً على هذا التاريخ وهذه الحقوق التي سُلبت منّا في انتظار العودة إلى البلاد.

نُرفق صوراً لـ72 لاجئاً وثّق اللاجئ والكاتب روقة قصصهم وحكاياتهم وذكرياته معهم لينقلها إلى أبنائهم وأحفادهم، ويخبرهم عمّا فعل الآباء والأجداد قبل النكبة وبعد التشرّد، في رسالةٍ ساميّةٍ تعجز عن فعلها مؤسسات يُصرف لها ميزانيات بملايين الشواكل، وتصدر في ذكرى النكبة كل عام بيانات للشجب والإدانة والاستنكار، فقط.