نادر جداً ما تتحدث رواية عربية كاملة عن عالم الهجرة واللجوء عبر البحر, وطريقة تحضير المهربين والسماسرة, مثلما فعل الروائي والسينمائي الفلسطيني فجر يعقوب, حيث إن الدخول إلى وكر الثعالب ليس عملية سهلة والخروج منه لم يكن فعلاً متاحاً، فالصراع مع عالم البحار بقارب مطاطي كمن يحمل روحه على كفه بعيداً عن عالم الرغبات في الوصول إلى الأمان (اليابسة) محفوف بكل المخاطر...

هناك البحر لا يعطي أسراره لكل من ركب مركباً, وأعلن عن رغبته في تغيير مكان حياته بسبب الحرب التي قد تهددها، سوريا في سنوات الحرب الأولى لم تعد مكاناً آمناً للعيش، وإنما أمضت سنوات وسنوات في لُّجة البارود، والنار، والدمار، وحرق كلّ ما هو حي، لذلك غدا الحلُّ الفردي هو الأساس لحياة الإنسان الذي غادر بلاده، تاركاً ما كانت تسمى حياةً كاملةَ المواصفات إلى ذاك اللهب القادر على حرق كل شيء يدب على الأرض من أجل "كرسي حكم"، وهذا ما أدخل كلّ ما هو غريب عن السوريين إلى بلادهم, وقسّمها إلى مزارع خاصة يستأثر بها كل من له مصلحة في استمرارها مقسمة.

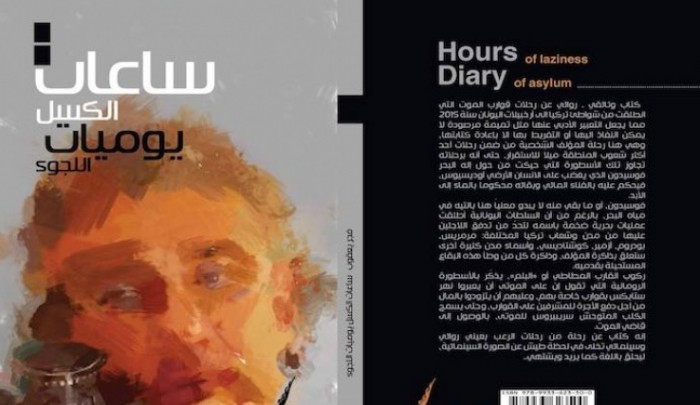

عن هذه البلاد غير الصالحة للعيش وهجرها وذكرياتها، وطريقة اللجوء وقساوتها ومآسيها كتب السينمائي والروائي والشاعر فجر يعقوب روايته "ساعات الكسل.. يوميات اللجوء" التي فازت بجائزة كتارا للرواية عام2021، وهي الصادرة عن دار كنعان عام2020 بدمشق.

خريطة طريق مائية:

ترتسم خريطة الطريق المائية التي خطها المخرج والروائي يعقوب من المدن التركية بدءاً بلحظات اللقاء بالمهربين والسماسرة الذين يعملون على تصدير السوريين والعراقيين والأفغان إلى البلدان الأوروبية بالتواطئ مع الجندرما التركية, والتي بدأت من ساحة "بسمني" في مدينة إزمير بعد المرور على مطار اسطنبول، وفي هذه الساحة "يتجمع المهربون ومالكو الزوارق المطاطية"، وكانت الرحلة قد بدأت من مخيم اليرموك في أطراف مدينة دمشق، ومنها إلى بيروت, فصيدا, وبعدها إلى اسطنبول وإزمير والرغبة في الوصول إلى جزيرة ساموس اليونانية، لكن بين الواقع والرغبات مسافات كبيرة فاصلة، فالبحث عن مهرب آخر بلباس مختلف "يمكنه أن ينقلني وحدي دون سائر الخلق على قارب مطاطي خرافي إلى جزيرة ساموس".

وكانت أبواب مدينة إزمير مفتوحة على مصرعيها في اتجاهين، "اتجاه لهؤلاء المحرومين من السكينة اللاجئون الذين يرغبون في الوصول إلى القارة العجوز واتجاه لبناء سور بيزنطة من جديد"... ويقول عن هذا السور: "شعرت بأن سور بيزنطة أطول بكثير من السور الذي عشت بقربه ردحاً من طفولتي"، ومن إزمير "صعدنا في باص صغير ينقل حوالي عشرين نفراً ينوون ركوب البحر من نقطة كوشتاديسي، في الطريق الذي استمر لأكثر من ساعتين بين الجبال عرفت أن بين الركاب أكراد وسوريون وفلسطينيون وعراقيون".

ويصف تلك اللحظات في الباص: "رميت ببصري عبر نافذة الباص الصغير، وأخرجت يدي لتصافح الهواء الجبلي المنعش، وجلت بخاطري على مصير خارق يسيل من بين أصابعي في العراء".

وعندما يقترب الباص من المدينة يتابع: "ابتسمت وأنا أفكك المجاز المائي في الطريق إلى المدينة الأشد غموضاً في رحلتي حتى الآن: كوشتاديسي. أخذت الأبنية الصفراء التي تظهر على ميمنة الباص الصغير تشير إلى قرب الوصول".

ويشتبك بمغامرة جبلية: "مشيت ساعة ونصف في الممرات الجبلية حتى وصلت إلى منبع الضوء، كان جسراً معلقاً على البحر، قرأت على اللافتات المرورية (ولاية كوجايلي) أدركت بحدس منطفئ أنني أصبحت بعيداً من (النقطة) التي سيعبرون منها".

ويتابع معطياتها: "مشيت على الجسر المعلق حافياً، كنت ألقي بجسمي، وأتدحرج ساخراً عن الوضع الذي وجدت نفسي فيه، اقتربت من الحافة التي كنت أتحاشاها، لمحت عبارة بحرية ضخمة تمر في هذه اللحظة تحت الجسر"، ويسير فيها: "عبرت خليج أزميت في ست دقائق دون أن يوجه إلي أي سؤال".

وبعد الإقامة في فندق بمدينة "كوشتاديسي" عدة أيام يأتي صوت الشاب الكردي في فناء الفندق يهتف بلغة عربية مكسرة:" نفرات..إلى الباص.. أحملوا الأمتاع..نغادر إلى النقطة".

وعند وصولهم يتدحرجون إلى" البلم" واحداً وراء الآخر "بقي أمامي الشخص الأخير الذي يدقق بالأمتعة، كان يرفع حقائبنا بيده اليسرى، من تكون حقيبته ثقيلة يلقي بها أرضاً، ويشير له برأسه ليعبر باتجاه جسر خشبي طويل، الممر الأخير قبل السقوط في الزورق المطاطي المربوط تحت الأعمدة الخشبية القوية، عبرت بسلام كانت حقيبتي خفيفة جداً, وصلت إلى نهاية الجسر الخشبي الطويل، كان يرتفع متراً ونصف عن سطح الزورق المطاطي، وقفت متأملاً الضوء في خلفية المنتجع السياحي. سقطت مغمضاً عيني".

وينطلق الزورق المطاطي مترنحاً، ودار حول نفسه دورتين، فشهقت النسوة من الرعب. كانت الأرضية مغطاة بلوح من الخشب حتى لا ينكسر ظهر الزورق في المنتصف".

وعن معاناتهم وسط البحر يقول:" أنطفأ الموتور بعد أن خسر كمية البنزين التي زود بها في دورانه على غير هدى، أعاد تشغيل الموتور، وبعد مسافة أختل توازن الزورق المطاطي, فوقعت في الماء. لم يكن ممكناً متابعته بعيون مفتوحة، ولم يشعر أحد بسقوطي في الماء. لم يسمع أحد صراخي".

كان هدير طائرة الهيلوكوبتر اليونانية يصمُّ الآذان. اللمبة الصغيرة المعلقة في سترة الإنقاذ أضاءت من تلقاء نفسها "شعرت بضغط كبير في صدري، لم يكن الماء مالحاً. كان الانفجار في عروقي قد حسم مسألة بقائي حياً أكثر من هذا الوقت الذي بقيت مترنحاً ولزجاً".

إن هذه المعاناة الفردية التي ذكرها الروائي فجر يعقوب جزء من معاناة جماعية في" البلم" لا يستطيع كل من ركب الموج وصولاً إلى البر اليوناني أن يسجلها بسردية عالية تنم عن تصوير سينمائي مكتوب, فالإبداع الذي كتبه يعقوب، يقوم على عوالم روائية بعين سينمائية تحتاج إلى إنتاج سينمائي ضخم مقابل لتحويل الإبداع الروائي إلى إبداع سينمائي يقود تنفيذه المخرج فجر يعقوب.

عوالم المهربين:

تعد مدينة إزمير أفضل مكان يتجمع فيه المهربون وأصحاب الزوارق المطاطية في ساحة بسمني, وبمطعم سندباد يتعرف على المهرب السوري "أبي النور الميداني" الذي يساوي الحديث معه بنظره أكثر من ألف دولار للصعود في الزورق المطاطي دون حساب كلفة سترة الإنقاذ البرتقالية.

وكان قد أعطاه رقم هاتف فجر صديقه أمير، وذهب بعدها لفندق (غونين) في شارع فرعي من الساحة، وأجرة النوم ليلة فيه ( 25 ليرة تركية) لغرفة مع مكيف، وعندما استيقظ ليلاً نزل إلى مقهى صغير في الشارع جاءه صوت الشابة السورية السمينة التي تحكي مع مجموعة شبان الراغبين بركوب البحر، وهي من مدينة حمص، ويعود إلى الفندق وقصيدته.

ودفع لسنان أجرة الغرفة لليوم التالي, ونزل في صباح إلى الشارع يبحث عن مهرب آخر بلباس مختلف يمكن أن ينقله وحده إلى جزيرة ساموس.

وفي مطعم سندباد طلب كأساً من الشاي تعالى الهمس من حول المهرب السوري "أبو إبراهيم الإدلبي" وقدراته العجيبة على تأمين نقاط العبور البحرية بسهوله كبيرة, لا أحد يعرفه مباشرة. كل شيء يتم عبر الاتصالات الهاتفية، وهو يعمل لحساب المهرب التركي الذائع الصيت والمجهول في آن واحد "دلشير"، وعرض عليه أن يكون ضمن قارب الليلة ذاتها، لكنه تلكأ بذريعة المرض، وأخبروه أن أبا يعرب شاب سوري فار من الخدمة الإلزامية سيقود البلم، ونصح فجر أن يكون معهم على البلم, ودفع الأجرة واشترى سترة نجاة بثلاثين ليرة لتركية.

وعلم من اتصال السمسار مراد ليلاً, أن أبا إبراهيم الإدلبي حدد الساعة الثانية ليلاً موعداً لانطلاق الزورق المطاطي, وسمع الشاب العراقي السمين يشكو هموم الرحلة البحرية, وطلبات السماسرة التعجيزية أمام الصديق السوري. ولا توجد وسيلة للتذمر بعد أن أصبحوا أسرى عند السماسرة والمهربين، حيث يصعب استرداد شيء من المبلغ المرهون عند أمير إن حصل أي تمرد على ظهر الزورق المطاطي.

ويؤكد أن دلشير لم يكن مهتماً بمصائر هؤلاء البشر، ربما كان يبحث عن رضا المسؤولين الكبار الذين يعمل لحسابهم دون أن نعرف نحن شيئاً عنهم. وإلى جانب هؤلاء المهربين والسماسرة هناك الشباب الذين يؤدي الخدمات لمرة واحدة دون أن يدفعوا مثل بقية المهاجرين, فقائد البلم يذهب بدون أن يدفع.

أما في اليونان هناك نوع آخر من المهربين وبمقدمتهم (أمجد) الفلسطيني العامل مع المهرب اليهودي النيجري (سام) الذي يقضي معظم وقته في مقهى لليهود في قلب العاصمة اليونانية, وهو الذي سيوضب عملية سفره عبر مطار أثينا من خلال جواز سفر بلغاري, وعند الحجز أعلمته الفتاة اليونانية إن طائرته إلى روما, بينما أمجد أخبره أنها إلى باريس, وفي المطار يكتشف أن جوازه مزور, ويعود إلى محاولة ثانية برية إلى غابات البلقان الشرسة وعدد البلدان، لكن ذلك لا يجد سبيلاً للوصول. وتفشل محاولته الثانية في الصعود إلى الطائرة المتوجهة إلى ستوكهولم بسبب سهولة اكتشاف صوره على جواز السفر.

ويصل للمهرب سامح الذي يحجز له عند الحلاق المصري الأثيني لكي يغير لون شعره من أجل الجواز الشبيه، وهو جواز دولة اسكندنافية للسيد (هانز) ذي العيون الزرقاء, إذ ركبت له طبيبة العيون اليونانية في محل النظارات الطبية عدسات زرقاء في محجرين مشتعلين، والمهرب (سامح المصري) لم يكن مهتماً بما يقول, كان يفكر بالمبلغ (الأربعة آلاف وثلاثمائة يورو) الذي رهنه عند التاجر الحلبي في "أخرانون" والحصول عليه بعد وصول فجر.

وعبر نقطة التفتيش بسهولة بالغة في المطار، البوردينغ كان مفتوحاً أمامه، والشرطي ذو الملامح المكفهرة حملق به، وبصورة السيد هانز، وأعطاه جواز سفره، لكي يدخل طائرة SASالمتجهة إلى الدنمارك عبر ستوكهولم. وفي الطائرة نادت المضيفة الشقراء على السيد هانز, فظن أنهم اكتشفوا أمره, لكنها أمرته بالجلوس في المواجه لمقاعد المضيفات.

إن السرد الروائي للكاتب والسينمائي فجر يعقوب يحبس أنفاس كل من قرء الرواية، ويجبره على متابعة القراءة بسبب سلاسة السرد، وتشويق الأحداث في عملية اللجوء المائية البحرية منذ التدحرج إلى البلم وحتى وصول البر في جزيرة ساموس، فالموت المحيط بالقارب المطاطي يتوغل عميقاً من محيطه، ولا يعطيه أي فرصته للخروج منه.

كل الشكر العميق للصديق فجر على هذه الرواية الممتعة التي تستحق أكثر من قراءة صحفية.